Мутационный процесс

Изменения наследственного материала половых клеток в

виде генных, хромосомных и геномных мутаций происходят постоянно. Особое место

принадлежит генным мутациям. Они

приводят к возникновению серий аллелей и, таким образом, к разнообразию

содержания биологической информации.

Вклад мутационного процесса в видообразование носит

двоякий характер. Изменяя частоту одного аллеля по отношению к другому, он

оказывает на генофонд популяции прямое действие. Еще большее значение имеет

формирование за счет мутантных аллелей резерва наследственной изменчивости. Это

создает условия для варьирования аллельного состава генотипов организмов в

последовательных поколениях путем комбинативной изменчивости. Благодаря

мутационному процессу поддерживается высокий уровень наследственного

разнообразия природных популяций. Совокупность аллелей, возникающих в

результате мутаций, составляет исходный элементарный

эволюционный материал. В процессе видообразования он используется как

основа действия других элементарных эволюционных факторов.

Хотя отдельная мутация — событие редкое, общее число мутаций значительно. Допустим, что

некая мутация возникает с частотой 1 на 100 000 гамет, количество локусов в геноме

составляет 10 000, численность особей в

одном поколении равна 10 000, а каждая

особь производит 1000 гамет. При таких

условиях по всем локусам за поколение в генофонде вида произойдет 106

мутаций. За среднее время существования вида, равное нескольким десяткам тысяч

поколений, количество мутаций составит 1010. Большинство мутаций

первоначально оказывает на фенотип особей неблагоприятное действие. В силу

рецессивности мутантные аллели обычно присутствуют в генофондах "популяций

в гетерозиготных по соответствующему локусу генотипах.

Благодаря этому достигается тройственный

положительный результат: 1) исключается

непосредственное отрицательное влияние мутантного аллеля на фенотипическое выражение

признака, контролируемого данным геном; 2)

сохраняются нейтральные мутации, не имеющие приспособительной ценности в

настоящих условиях существования, но которые смогут приобрести такую ценность в

будущем; 3) накапливаются некоторые

неблагоприятные мутации, которые в гетерозиготном состоянии нередко повышают

относительную жизнеспособность организмов (эффект гетерозиса). Таким образом

создается резерв наследственной изменчивости популяции.

Доля полезных мутаций мала, однако их абсолютное

количество в пересчете на поколение или период существования вида может быть

большим. Допустим, что одна полезная мутация приходится на 1 млн. вредных. Тогда в рассматриваемом выше

примере среди 106 мутаций за

одно поколение 104 будет

полезной. За время существования вида его генофонд обогатится 104 полезными мутациями.

Мутационный процесс, выполняя роль элементарного

эволюционного фактора, происходит постоянно на протяжении всего периода

существования жизни, а отдельные мутации возникают многократно у разных

организмов. Генофонды популяций испытывают непрерывное

давление мутационного процесса. Это обеспечивает накопление мутаций,

несмотря на высокую вероятность потери в ряду поколений единичной мутации. Популяционные волны

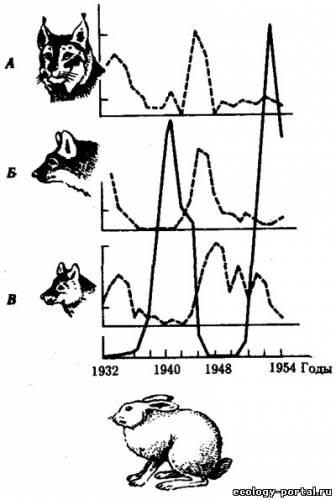

Популяционными волнами или волнами жизни (С.С. Четвериков) называют периодические или

апериодические колебания численности организмов в природных популяциях. Это

явление распространяется на все виды животных и растений, а также на

микроорганизмы. Причины колебаний часто имеют экологическую природу. Так,

размеры популяций «жертвы» (зайца) растут при снижении давления на них со

стороны популяций «хищника» (рыси, лисицы, волка). Отмечаемое в этом случае

увеличение кормовых ресурсов способствует росту численности хищников, что, в

свою очередь, интенсифицирует истребление жертвы (рис. 11.1).

Вспышки численности организмов некоторых видов,

наблюдавшиеся в ряде регионов мира, были обусловлены деятельностью человека. В

XIX—XX вв. это относится к популяциям кроликов в Австралии, домовых

воробьев в Северной Америке, канадской элодеи в Евразии. В настоящее время

существенно возросли размеры популяций домовой мухи, находящей прекрасную

кормовую базу в виде разлагающихся пищевых отбросов вблизи поселений человека.

Напротив, численность 12 популяций

домовых воробьев в городах падает вследствие прекращения широкого использования

лошадей. Масштабы колебаний численности организмов разных видов варьируют. Для

одной из зауральских популяций майских жуков отмечены изменения количества

особей в 106 раз.

Изменение генофондов популяций происходит как на

подъеме, так и на спаде популяционной волны. При росте численности организмов

наблюдается слияние ранее разобщенных

популяций и объединение их генофондов. Так как популяции по своему

генетическому составу уникальны, в результате такого слияния возникают новые

генофонды с измененными по сравнению с исходными частотами аллелей. В условиях

возросшей численности интенсифицируются

межпопуляционные миграции особей, что также способствует перераспределению

аллелей. Рост количества организмов обычно сопровождается расширением

занимаемой территории.

На гребне популяционной волны некоторые группы

особей выселяются за пределы ареала вида

и оказываются в необычных условиях существования. В таком случае они

испытывают действие новых факторов естественного отбора. Повышение концентрации

особей в связи с ростом их численности усиливает

внутривидовую борьбу за существование.

При спаде численности наблюдается распад крупных популяций. Возникающие

малочисленные популяции характеризуются измененными генофондами. В условиях

массовой гибели организмов редкие

мутантные аллели могут быть генофондом потеряны. При сохранении редкого

аллеля его концентрация в генофонде малочисленной популяции автоматически

возрастает. На спаде волны жизни часть популяций, как правило, небольших по

размерам, остается за пределами обычного ареала вида. Чаще они, испытывая

действие необычных условий жизни, вымирают. Реже, при благоприятном

генетическом составе, такие популяции переживают период спада численности.

Будучи изолированными от основной массы вида, существуя в необычной среде, они

нередко являются родоначальниками новых видов.

Популяционные волны —

это эффективный фактор преодоления генетической инертности природных популяций.

Вместе с тем их действие на генофонды не является направленным. В силу этого

они, так же как и мутационный процесс, подготавливают эволюционный материал к

действию других элементарных эволюционных факторов.

|